Durante siglos, el simple hecho de ser mujer significaba

que, en términos legales, dependerías durante toda tu vida de la autoridad de

un varón. Esto se justificaba gracias al “carácter débil” y la “mentalidad

inestable” que las mujeres poseían por naturaleza. La locura ha sido atribuida

al sexo femenino hasta tal punto que la palabra “histeria” significa “útero” en

griego.

Galeno pensaba que la privación de relaciones sexuales

provocaba peligrosos desordenes de conducta en las mujeres más apasionadas. La

cura perfecta era el matrimonio, puesto que la seguridad y las

responsabilidades de la vida conyugal ayudaban estabilizar a sus débiles sistemas nerviosos: la rutina y

la sencillez de las tareas hogareñas eran perfectas para que tuviesen vidas

plenas y felices. Las mujeres dominantes, o con un apetito sexual demasiado

activo, eran rápidamente consideradas “histéricas”, así como solteronas,

monjas, vírgenes… Cualquiera que viviese lejos de la sombra de un varón y por

lo tanto (supuestamente) careciese de una vida sexual satisfactoria. Cuidado;

cuando digo satisfactoria me refiero al varón, el orgasmo femenino ni se

contemplaba. No era importante y durante largos periodos de la historia era

condenado por la iglesia como “pecado” y “vicio”. El sexo no era una actividad

recreativa, o al menos no debía serlo para las mujeres. Y así seguiría siendo

durante siglos.

En época victoriana, la histeria era un trastorno bien

conocido y habitualmente diagnosticado. Algunos de sus síntomas eran: retención

de líquidos, espasmos musculares, insomnio, dificultad para respirar,

irritabilidad, pérdida del apetito, y mi favorito: “tendencia a causar

problemas”. Un tratado de la época lo refleja del siguiente modo:

"Los trastornos motores son convulsiones o parálisis.

Tradicionalmente, la crisis empieza por un aura, conformada por dolores

abdominales, palpitaciones, sensación de atragantamiento y alteraciones

visuales (ceguera parcial o completa). A continuación, se experimenta una

aparente pérdida del conocimiento y en una caída controlada. Luego sobreviene

la fase epileptoide, compuesta de paro respiratorio, tetanización, convulsiones

y, finalmente, una resolución en forma de fatiga general y respiración ruidosa.

Como fase final, se producen contorsiones (movimientos desordenados y gritos) y

un periodo de trance, con remedo de escenas eróticas o violentas. El final de

la crisis implica el retorno de la consciencia, acompañado de contracciones

leves y expresión de palabras o frases inconexas relativas a temas pasionales”.

En 1859 se llegó a asegurar que una de cada cuatro mujeres

sufría algún tipo de trastorno histérico, algo que no es demasiado extraño, ya

que casi cualquier síntoma que padeciese una mujer se acababa relacionando con

la histeria. Los tratamientos iban desde recomendar el matrimonio a las

solteras a los más radicales, en los que se extirpaba a la paciente el útero y

los ovarios. Por supuesto, en casi todos los casos, este último tratamiento era

innecesario y tenía consecuencias nefastas en las desafortunadas que lo

sufrieron.

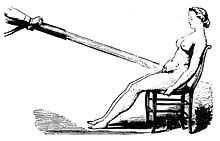

Un tercer tratamiento, el más común y popular, era el

“masaje pélvico”, que no era otra cosa que la estimulación manual de los

genitales por parte de un médico o comadrona hasta que la paciente alcanzaba el

“paroxismo histérico” (orgasmo). Estos masajes, como no, eran un tratamiento

muy solicitado, e incluso existían balnearios y centros médicos donde se

utilizaba un chorro de agua a presión para “aliviar” a las pacientes.

Como dato curioso, os diré que entre las mujeres de “clase

trabajadora”, si es que este termino se puede aplicar a la época victoriana,

sufrían mucha menos histeria que las damas de buen nivel económico. Se ve que

la que tenía que fregar suelos, lavar ropa, planchar, zurcir, cocinar y cuidar

de sus hijos no tenían tiempo para preocuparse por el estado de sus nervios. O

tal vez la cura más efectiva contra la histeria era trabajar de sol a sol.

Así que las histéricas damiselas acudían a la consulta de

sus médicos, acompañadas de su marido o algún otro pariente cercano, para

recibir un terapéutico masaje pélvico. Alcanzar el “paroxismo histérico”

delante de tu señora madre no debía tener precio. Además, las histéricas eran

consideradas pacientes crónicas, lo que, pese a que aseguraba a los médicos y

comadronas una buena fuente de ingresos, no debía ser una tarea demasiado

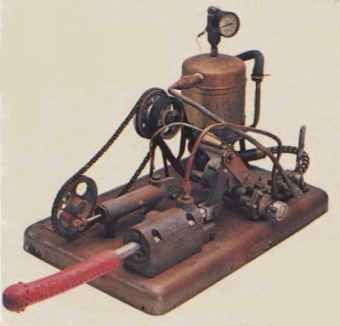

agradable, ya que en 1868, un doctor americano, George Taylor, inventó el

primer consolador a vapor para aliviarse de una carga de trabajo que le

consumía mucho tiempo y energía. Este primer artilugio era incomodo y no se

hizo demasiado popular.

El consolador nacería en 1880 gracias al médico inglés

Joseph Mortimer Granville. El aparato de Granville tenía forma fálica y

funcionaba con pilas. Su patente sí fue muy bien recibida y abriría las puertas

de un negocio millonario.

Los vibradores se anunciarían como “instrumentos para

combatir la tensión y la ansiedad femenina” en periódicos y revistas de venta

por catálogo. Se vendían como aparatos médicos, alcanzaban las 1500 pulsaciones por minuto y tenían todo tipo de

modelos: portátiles, con pie de apoyo, a vapor, a pilas y un largo etcétera. La

revolución definitiva llegaría cuando el americano Hamilton Beach lanzó en 1902

el primer vibrador eléctrico para venta comercial, convirtiendo al vibrador en

el sexto aparato doméstico en ser electrificado. Los vibradores llegaron a las

casas mucho antes que electrodomésticos que hoy consideramos vitales, como el

aspirador, que no se comercializó hasta 1910, o la plancha eléctrica, que lo

haría en 1911.

Al ser considerados como instrumentos terapéuticos, se

vendieron de forma respetable hasta mediados del siglo XX. Se podían comprar

por catálogo, pero también estaban a la venta en grandes almacenes como la

cadena americana Sears. En1952, la Asociación Americana de Psiquiatría declaró

oficialmente que la histeria femenina no era una enfermedad legítima, sino un

mito anticuado. Esto y su aparición como juguete sexual en películas

pornográficas, acabó haciendo que el consolador dejara de ser un respetable

electrodoméstico para pasar a convertirse en un tabú sexual. Aunque jamás ha

dejado de ser un negocio muy lucrativo.